六六配资

六六配资

本文来自微信公众号:直面 AI,作者:毕安娣六六配资,编辑:王靖,题图来自:AI 生成

"作品含 AI 内容"的标识成为一种标配,不知道有多少人松了一口气。

9 月 1 日,DeepSeek 在官方公众号发布公告,表示对 AI 生成合成内容添加标识,并明确提醒用户相关内容由 AI 生成。

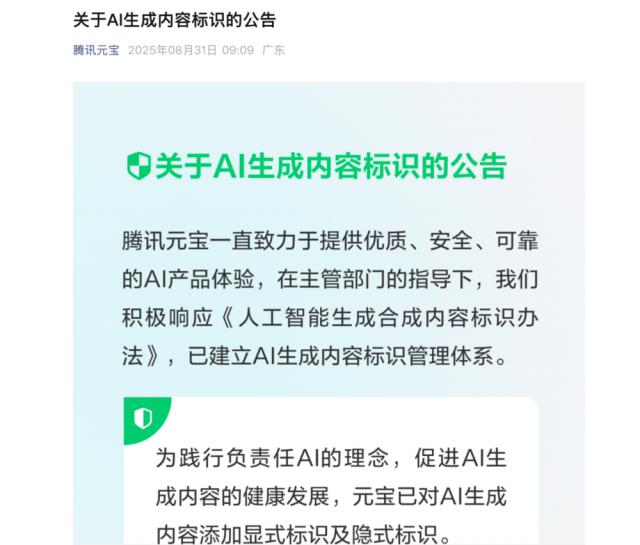

其他大模型厂商其实也早有动作,8 月 31 日,腾讯元宝也在公众号发布了《关于 AI 内容标识的公告》。字节豆包、阿里通义、Kimi、智谱清言等也已纷纷更新了用户协议中与 AI 标识相关的内容,表示已履行 AI 标识相关义务,包括但不限于显性标识和隐性标识。

在大模型厂商纷纷"打标"的背后,是 9 月 1 日起正式实施的《人工智能生成合成内容标识办法》。该《办法》由国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局四部门联合发布,要求所有 AI 生成的内容都要"亮明身份"。

· 文本、图片、音频、视频、虚拟场景等,通通包括在内;

· AIGC 技术服务者、平台、用户都得遵守。

首先,AIGC 技术服务者需要在生成 AI 内容时,就埋好隐性标识,做好"出厂盖章"。

其次,平台识别并给 AI 内容添加显式标识和隐式标识,如在内容下方标明"作品含 AI 内容",做好"上架明牌"。

最后,用户在发布和传播相关内容的时候,不可以用任何方式删除、篡改、伪造或隐匿平台添加的 AI 标识。

因此,除了大模型厂商之外,B 站、抖音、快手等互联网平台也纷纷上线相关功能,让用户可以主动声明 AI 内容,并且配以平台识别打标。

经常网上冲浪的朋友都清楚,AI 标识是一场及时雨。这几年,大家眼睁睁看着 AI 内容越来越多、越来越多样、越来越真:

AI 文案与文章赚着点击,AI 美女在线擦边骗口水,AI 乖孙生生把爷爷奶奶"哄成胚胎",AI 说教视频都成了长辈的催婚利器……最可怕的是,连十级冲浪选手都惊恐地发现,昨天刚给老人做了"如何辨别 AI 内容"的教育工作,今天自己就中了招。

我们要么被骗,要么被"创",一不小心已经走进了《黑镜》的片场。

AI 乖孙的魔力

很多人第一次被 AI 内容震撼到,是发现老人爱上 AI 乖孙。

本来在办公室当着脱脂牛马,用 AI 写代码写方案做 PPT,让 AI 帮忙解读体检报告,在无聊的时候和 AI 玩角色扮演,或者用 AI 合成网络模因,和 AI 的关系挺和谐的。

结果过年一回家,却看到老人抱着手机憨笑,里面传来一阵阵"奶奶""爷爷"的孩童甜音,一瞅居然是平滑感十足的"六指灵童"在作祟。发视频的知道那是 AI 合成的,你也知道那是 AI 合成的,唯独老人当真的看。

最绝望的是,老人不仅相信了还爱得不行,拿 AI 乖孙和真孙比。没想到都已经成年了,还得遭受"看看人家孩子看看你"的折磨,况且这次把你比下去的不是隔壁小李,而是空气。

这种震撼有两层。一层是惊讶,你以为的"一眼假",其实只是你以为。一层是担忧,把 AI 内容被当成真的,被骗到的不仅是点击,还可能是感情甚至金钱。

现实也确实如此六六配资。

说两个极端例子。

一个例子是今年 6 月的时候,马来西亚有一对老夫妻在网上看到一则"记者走访"视频。视频中一名记者正在介绍某景区的缆车项目,于是他们说走就走,驱车 4.5 小时前往,却被当地旅馆员工告知根本没有缆车。

"我向阿姨解释说,这段影片是 AI 制作的,并不是真的。我在这里土生土长,如果真有缆车,这里一定比现在热闹得多。"

我们也专门找到这则视频,画面中有意为之的低画质,右上角的电视台标,配上"记者走访"这种形式和流畅的画面,缆车悠然穿越树林,溪流和山脉的壮丽景观,都极具迷惑性。

虽然可以通过一些动作和行人不自然地走姿看出端倪,但要精准地传达给一位老人"假"在哪里,还真不容易。

另一个例子是今年 3 月,中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼推荐某美白护肤产品的视频出现在网络上,他不得不出来辟谣:这些内容全是假的。我从来没用过这个护肤品,我也没做过这方面的宣传,更没研究过,所以里边完全是编造的。

当时网络上涉及他形象和声音的假视频在网络上传播的至少还有十几条。

道理都懂,但是给老人讲清楚又是另一回事,难度堪比解释为什么有人花三十万买那个龇牙咧嘴的玩偶拉布布。甚至有博主专门拍摄用 AI 工具合成"乖孙"的视频,就是方便大家转发给家中老人。

辨别能力有限的不只有老人,更不只是中国用户。YouTube 上一位忧心忡忡的用户就分享说,自己的孩子看了一则短视频,是关于"游乐场恶魔"的,吓得不轻。她不得不费劲给孩子解释什么是人工智能,最后干脆禁止孩子再用 YouTube。

AI 标识变为标配,无疑是对在这方面辨别能力有限的群体的一种保护。至少可以告诉他们,凡是有"作品有 AI 内容"这样的标识,就别信以为真。

当年轻人也无法识别 AI 内容

除了单纯地担忧家人之外,年轻人自己也会直接变成"受害人"。

爷爷奶奶用 AI 乖孙 PUA 你,都已经算小意思,尝过长辈用 AI 催婚的人才知道什么是真正的苦涩。

"妈妈说了这番话,我想结婚了""不结婚的人以后有多惨""人到中年最可怕的事是孤身一人""不结婚的十大坏处",不知道什么时候开始,各种催婚视频变成了老人的"嘴替"。

更魔幻的是,你从明显的掉帧,以及"穿模"的牙齿,惊讶地发现如今催婚视频都在用 AI 了——原视频也许只是一段普通的街头采访,被人用 AI 一处理,就成了对口型文案点读机。

好歹以前营销号的催婚视频还是真人拍摄,如今就只动动小手指用 AI 搞 deepfake?更有甚者,直接用 AI 猫猫成亲视频配催婚文案,就连你家猫看了都得连连摆手,为自己的物种发声。

真把老实人逼没辙了,年轻人开始用"魔法打败魔法"。

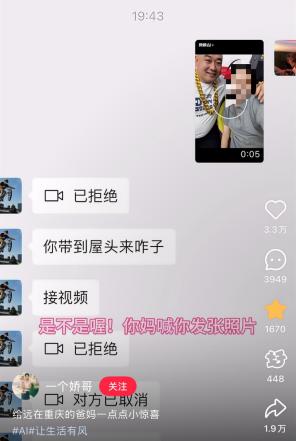

轻则让 AI 支招紧急学习反催婚话术;重则用 AI 合成自己和光头大金链子油腻男拥抱的视频,骗长辈"已经找到对象了,勿催";或者直接合成猫猫洗衣做饭的视频,下次长辈再问"不生孩子老了怎么办",你只需要说"请看 VCR "——谁用 AI 不是用啊,年轻人还能自己制作,直接让自家猫猫上场。

不过在和家长斗智斗力的过程中,都还是愤怒的对抗,毕竟那些催婚视频,不管是猫猫结婚还是路人被对口型六六配资,都还是和老年人爱上的" AI 乖孙"一样,是一眼假的视频。

当十级冲浪选手发现,连自己都会开始分辨不出 AI 视频和真实视频的时候,这一切才真的变成赛博恐怖故事。

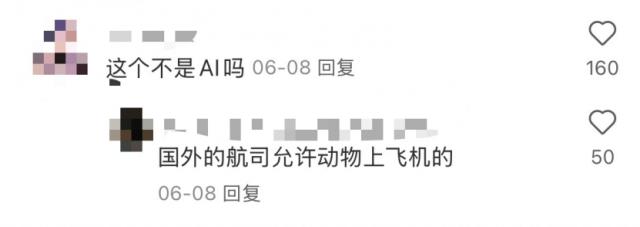

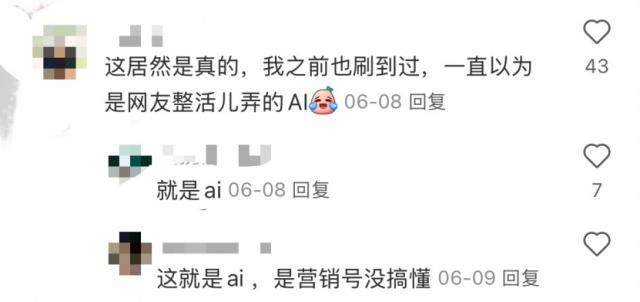

这就不得不说到"袋鼠登机"视频了。今年 5 月,一则视频走红网络,获得百万点赞。视频中一位女士正在和工作人员理论,她们中间站着一只袋鼠,手里握着登机牌,一脸无辜地看着镜头。

由于没有明显的光影、动作、肢体硬伤,袋鼠的表情又实在惹人怜爱,很多人压根就来不及想"袋鼠能不能坐飞机"的问题,甚至注意不到女人挥舞的手露出了破绽,就冲到评论区疯狂键入"好可爱呀"。

最后发现小丑竟是自己,这是一则 AI 视频,甚至引来多家媒体帮忙辟谣。

不过在那之后,第三方视频还在转发这则视频,而评论区依然有"蒙鼓人(被蒙在鼓里的人)"。

这种事儿对年轻人的打击无疑是巨大的,上午还在跳脚"这么假的 AI 视频你为什么要相信",下午就发现自己也分不出来:我三岁玩 iPad,五岁玩电脑,十二岁就已经是冲浪满级选手,结果发现 AI 视频是不长眼的,作为人类的自信心是没有的,真与假的界限是模糊的。

好在 AI 标识来了,袋鼠再可爱,也别想骗我。

AI 标识成标配,真的很有必要

AI 的能力越来越强,真与假的界限在屏幕里逐渐变得模糊,人为划清这道界限就显得尤为重要。

这并不容易。

正如刚刚开始实施的《办法》,强制规范,AI 生产商、平台、用户三方共同努力,意味着不留"视情况遵守"的灰色地带,也不留"猫鼠游戏"的空间,这样的力度在全球都实属罕见。

比较相似的是韩国和西班牙,前者有人工智能框架法,后者有 AI 标识要求,都是在今年年初的动作。

欧盟动作比较快,2024 年正式公布《人工智能法案》(EU AI Act),不过这是一个针对 AI 比较大、全的法案,核心是人工智能规制分级管理,将人工智能系统分为"禁止类""高风险类""有限风险类"与"最低风险类",并据此提出差异化监管要求。目前法案还在逐步铺开,强制标签要求可能要到 2026 年生效。

而且这个法案并非没遇到阻力,如 8 月,美国科技巨头就是不是要自愿签署《通用人工智能行为准则》进行了表态,Meta 就明确表示拒绝。

在美国本土,至今还没有关于 AI 标识的全国性法规,部分州(如加州)有强制标签要求,但联邦层面仅有指导性的意见,而科技公司如 OpenAI、谷歌、Meta 等是自愿支持 AI 水印、AI 标识等措施。

"自愿"可靠吗?

在非强制性监管的环境之下,AI 标识的落实也好,AI 内容的控制也罢,确实不尽如人意。

最典型的就是谷歌旗下视频平台 YouTube 的乱象。

虽然谷歌自己的 Gemini 模型早就自愿加入"打水印"的行列,但是在 YouTube 这个平台上,AI 短视频泛滥已经到了夸张的程度,周排名里前几的短视频总是 AI 视频,尤其是儿童频道,简直就是重灾区。

这些 AI 短视频有的是蹩脚和无意义的,有的是猫猫狗狗配上狗血短剧剧情,还有的是生成的诡异生物 / 怪物在飘荡,而最引人担忧的则是 AI 短视频讲历史讲科学知识,但是错误百出。而且不少 AI 视频账号,会重复上传十几条相同的视频。以此来多赚流量激励。

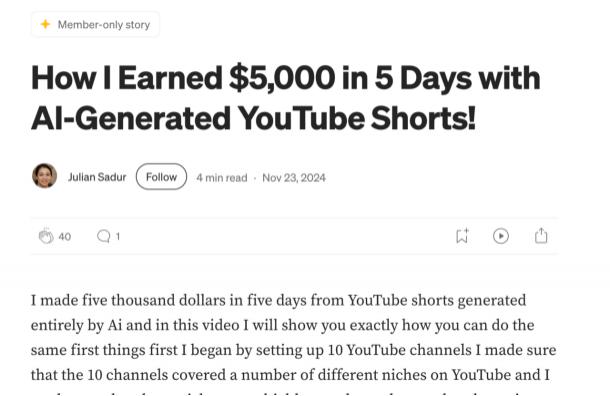

这背后当然是利益驱使,曾有人在 Medium 发文,表示利用 AI 短视频,5 天就赚了 5000 美元。

而 AI 内容的泛滥,势必会挤压人类创作者的生存空间,已经有不少 YouTuber 制作视频讨论此类乱象,呼吁平台治理。

虽然 YouTube 已经表态会打击大规模生产的、重复的 AI 短视频,但是目前 YouTube Shorts 仍然有乌烟瘴气之感,并没有从根本上解决问题。

更值得玩味的是,YouTube 在 8 月底还陷入了另一场争议。

有创作者发现,自己的短视频上传到 YouTube Shorts 之后,质感变得很奇怪,貌似变得更清晰了,但是边缘过度锐利、画面有诡异的平滑感、阴影格外明显……换句话说,明明是真正的人类视频,却莫名其妙变得很"塑料",就像 AI 视频一样。

但是同步分发到 Instagram(Meta 旗下社交媒体)的短视频并没有异常,因此怀疑 YouTube 擅自为短视频做了 AI 增强。本来 AI 短视频泛滥就很烦人了,真人视频也强行被 AI 过了一手。

这件事也已经被多家美国主流媒体报道,基本上是实锤了。

用 AI 功能赋能创作者是一回事,不打声招呼偷偷摸摸给统一加上一层" AI 滤镜"是另一回事,也难怪 YouTuber 都很生气。

"我不喜欢我的视频变成这样,我更不希望我的粉丝误认为我开始做 AI 视频了。"

YouTube 的这两件事(AI 短视频泛滥和偷偷做 AI 增强)暴露了一个很大的问题—— AI 的规范只被当作科技公司的"自愿"行为,是远远不够的。

尤其是既做面包又卖面包的科技巨头,是有原始动力多加糖、多做、多卖的,尽管它在宣传的时候要大谈健康。

未来 AI 视频的数量恐怕只会越来越多。

分享两个数据。

一个是 Twicsy.com 的一项研究,称人类影响者目前的平均收入是 AI 影响者的 46 倍。这主要是因为 AI 内容在真实性、情感连接和信任方面仍有差距,导致赞助和广告收入较低。

46 倍感觉是人类大胜,但是转念想想人类制作视频的投入水平,和 AI 视频的投入水平(以创作者来论),这个差距不是太大,反而是小得可怕。

另一个数据是,Business Insider 的 2025 创作者市场报告显示,整个创作者经济(包括 AI 生成内容)在 2025 年已达 250 亿美元,比 2022 年的 164 亿美元增长了 52%。KBV Research 的报告预测,虚拟创作市场(包括 AI 生成的内容创作者)到 2030 年将达到 378 亿美元。

如今我们是 AI 内容试图混入"真实"世界,在不远的将来,会不会反过来、我们需要在 AI 世界里挑拣"真实"内容?不好说。

《办法》正式实施,AI 标识的难点仍然存在,"漏网之鱼"也总会出现,明显的 AI 标识甚至有可能依然阻挡不了长辈用 AI 视频催婚、老人对着" AI 乖孙"憨笑。

但至少先把脚抬起来了,才能迈开步子。

本文来自微信公众号:直面 AI,作者:毕安娣,编辑:王靖

俊升配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。